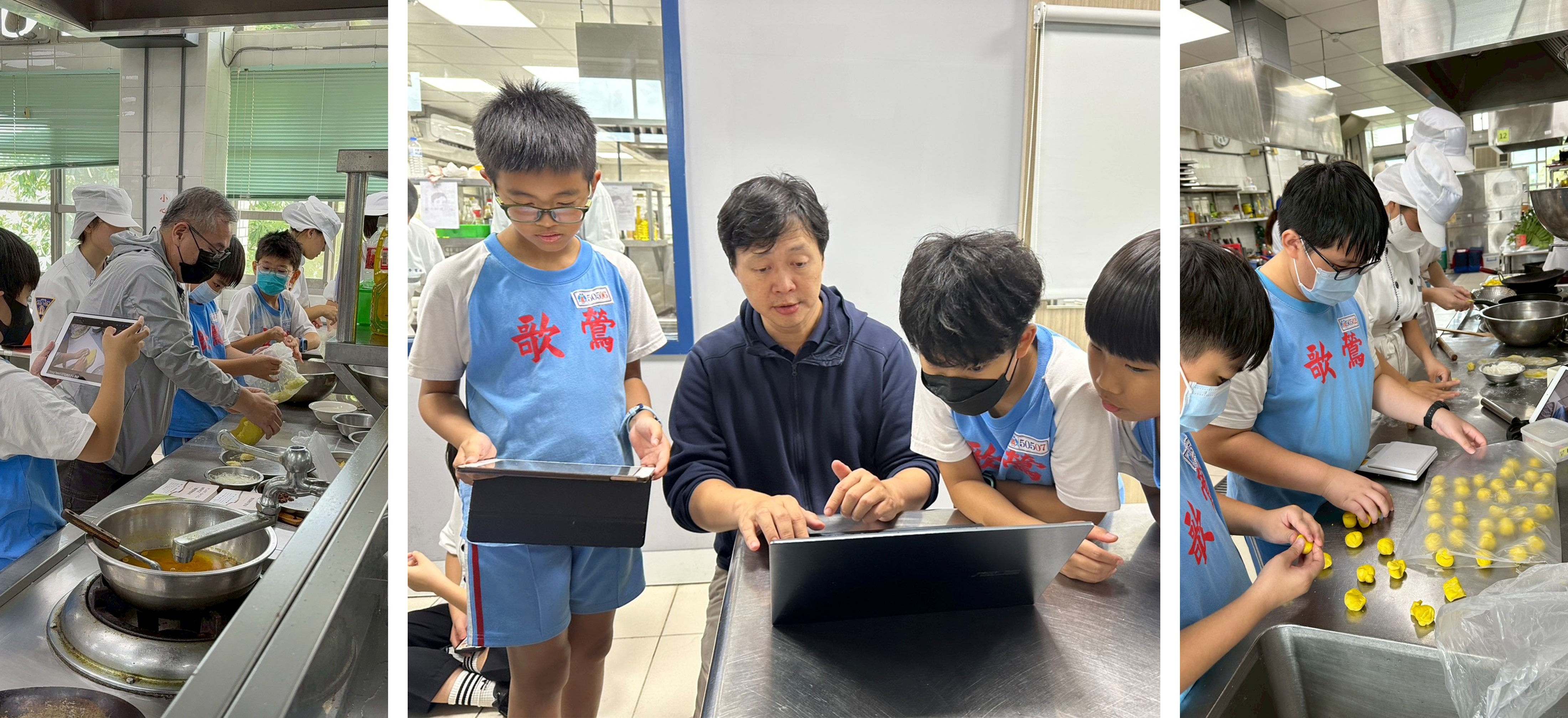

佛光大学永续发展办公室执行长周鸿腾副教授执行国科会计画,让厨房成为AI与食农的实验室,邀请高职生与小学生一起在专业厨艺教室,共同探索气候变迁下的饮食选择。10月31日,国立头城家商大型厨艺教室湧进一群特别的访客,乃是来自新北市莺歌国小中年级的学童,在头城家商餐饮科高职生引导下,展开一场别具创意的「永续小厨师」科普实作。具备农业部食农教育双认证的周鸿腾副教授,协同头城家商餐饮科陈鼎儒老师及学生团队,将「SDG12永续消费与生产」转译为厨房实作体验,呼应联合国永续发展目标教育(ESDG),将抽象的永续概念转化为可触摸、可品嚐、可实践的生活经验。接着学生使用平板电脑拍摄料理制作过程,记录食材特性与烹调步骤,完成图文并茂的数码食谱,并且应用融入生成式AI工具于食农教育的教学现场。

陈鼎儒老师选用里仁食材,带领全员实作红藜薑黄水饺、刺葱菠菜煎饺、山药南瓜浓汤、蜂蜜柠檬奇亚籽、燕麦香蕉核桃蛋糕等料理。每道饮膳背后都藏着耐逆境可食植物与超级食物的科学意涵。例如:红藜含有全部九种人体必需氨基酸、薑黄以抗氧化与抗发炎特性闻名、刺葱能在极端气候中存活,富含钙、铁与维生素。这些原生植物正是因应粮食危机的关键物种。

佛光大学资讯应用学系林立杰教授与AI教师林启超老师负责AI教学融入。学生运用AI工具提出「野菜食谱」或「永续农业点子」,并以AI绘图生成「我的理想农场」。这些练习将科普教育从被动接收推向主动创造,将抽象气候调适概念转化为可视化创意,同时保留人文关怀与在地脉络,培养未来问题解决能力。

头城家商汪冠宏校长观察到,这场活动为高职生带来意料之外的成长。过去专注烹饪技法,这次他们必须先理解超级食物的营养科学,才能向小学弟妹解释选用食材的原因。一位高职生带着小学生搓揉薑黄水饺时,引导回答:「为什么面团是黄色的?」、「薑黄对身体有什么好处?」透过陈鼎儒老师引导,他们学习将专业术语转换为小学生能理解的语言,将「抗氧化」解释为「帮助身体对抗生病的能力」。这种转译过程,其实是对知识的再次消化与确认。

莺歌国小简聪义校长表示,该校长期推广食农与环境教育,但这次跨校合作让学习深度产生有意义的学习。从小学生视角而言,当他们在高职生陪伴下亲手触摸刺葱的锯齿叶缘,闻到薑黄的特殊香气,品嚐有机南瓜山药浓汤的温润甜味,知识变得可感可知。一位小学生在制作数码食谱时写下:「刺葱很厉害,冬天很冷也不怕,夏天很干也不怕,它可以保护我们的骨头。」这样的表述虽然稚嫩,却精准抓住耐逆境植物的核心特质。

周鸿腾副教授洞察到当高职生教小学生实作时,统整对食材来源的关注、对营养价值的认识。以及应用生成式AI发想创意食谱与绘制理想农场,数码化学习降低了传统食农教育的时间与场域限制,提升学童参与意愿,培养成为具备科技思维的「食物公民」。这场80人的跨龄共学实验,展现了在真实情境中培养思考与行动能力。此外,全程强调「在地食材」与「零剩食」的永续实践,呼应联合国2025年的世界粮食日主题:「Hand in Hand for Better Food and a Better Future」(携手共创美好食物与美好未来),将永续消费从餐桌延伸至整个食物供应链。厨房与餐桌也是永续生活实验室,连结传统智慧、创新实践与永续未来的学习场域,为永续教育描绘出一幅具体可行的实践图像。

图1 当厨房成为AI与食农的实验室,佛光大学推动「大手牵小手」共学实验

图2 学生使用平板电脑制作完整且图文并茂的数码食谱与AI应用

图3厨房与餐桌也是永续生活实验室,为永续教育描绘出一幅具体可行的实践图像