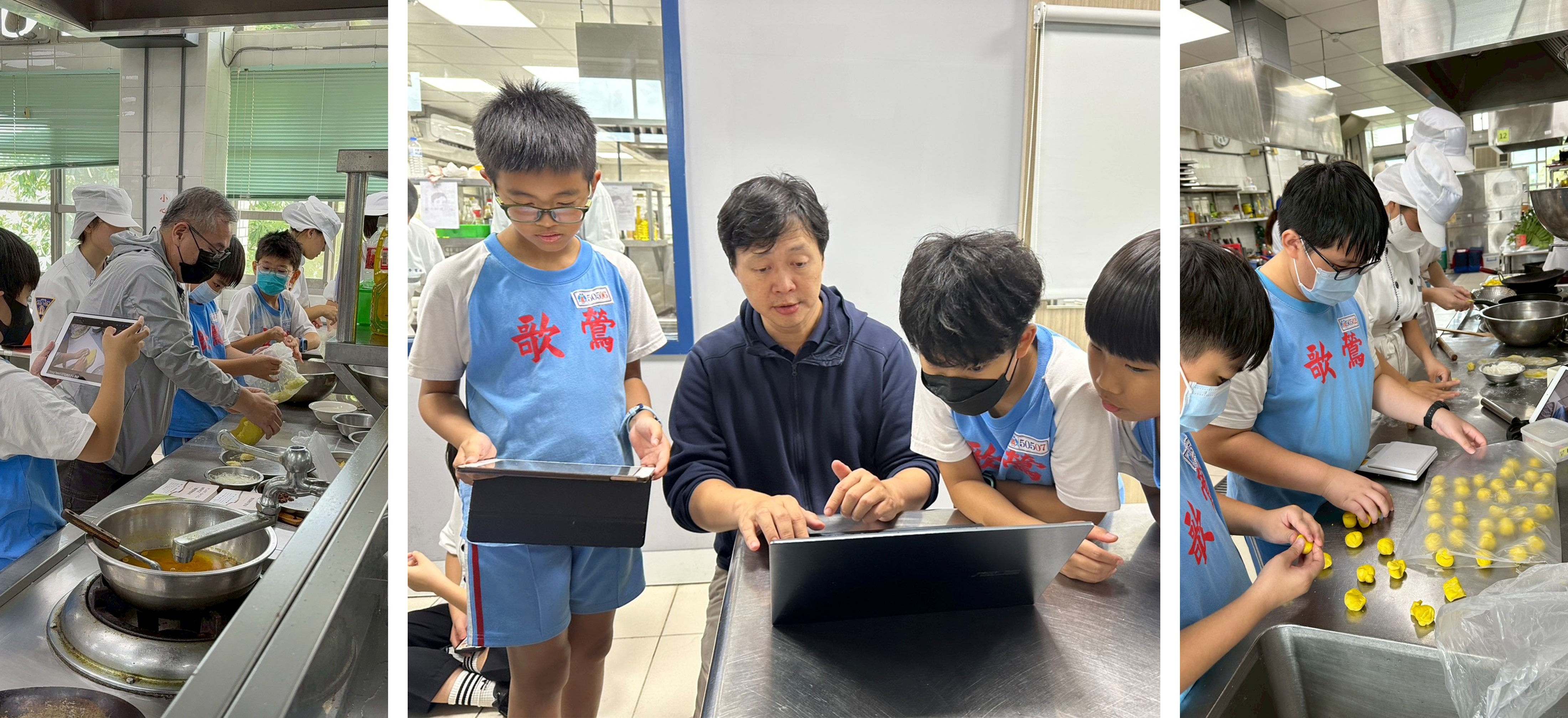

佛光大學永續發展辦公室執行長周鴻騰副教授執行國科會計畫,讓廚房成為AI與食農的實驗室,邀請高職生與小學生一起在專業廚藝教室,共同探索氣候變遷下的飲食選擇。10月31日,國立頭城家商大型廚藝教室湧進一群特別的訪客,乃是來自新北市鶯歌國小中年級的學童,在頭城家商餐飲科高職生引導下,展開一場別具創意的「永續小廚師」科普實作。具備農業部食農教育雙認證的周鴻騰副教授,協同頭城家商餐飲科陳鼎儒老師及學生團隊,將「SDG12永續消費與生產」轉譯為廚房實作體驗,呼應聯合國永續發展目標教育(ESDG),將抽象的永續概念轉化為可觸摸、可品嚐、可實踐的生活經驗。接著學生使用平板電腦拍攝料理製作過程,記錄食材特性與烹調步驟,完成圖文並茂的數位食譜,並且應用融入生成式AI工具於食農教育的教學現場。

陳鼎儒老師選用里仁食材,帶領全員實作紅藜薑黃水餃、刺蔥菠菜煎餃、山藥南瓜濃湯、蜂蜜檸檬奇亞籽、燕麥香蕉核桃蛋糕等料理。每道飲膳背後都藏著耐逆境可食植物與超級食物的科學意涵。例如:紅藜含有全部九種人體必需氨基酸、薑黃以抗氧化與抗發炎特性聞名、刺蔥能在極端氣候中存活,富含鈣、鐵與維生素。這些原生植物正是因應糧食危機的關鍵物種。

佛光大學資訊應用學系林立傑教授與AI教師林啟超老師負責AI教學融入。學生運用AI工具提出「野菜食譜」或「永續農業點子」,並以AI繪圖生成「我的理想農場」。這些練習將科普教育從被動接收推向主動創造,將抽象氣候調適概念轉化為可視化創意,同時保留人文關懷與在地脈絡,培養未來問題解決能力。

頭城家商汪冠宏校長觀察到,這場活動為高職生帶來意料之外的成長。過去專注烹飪技法,這次他們必須先理解超級食物的營養科學,才能向小學弟妹解釋選用食材的原因。一位高職生帶著小學生搓揉薑黃水餃時,引導回答:「為什麼麵糰是黃色的?」、「薑黃對身體有什麼好處?」透過陳鼎儒老師引導,他們學習將專業術語轉換為小學生能理解的語言,將「抗氧化」解釋為「幫助身體對抗生病的能力」。這種轉譯過程,其實是對知識的再次消化與確認。

鶯歌國小簡聰義校長表示,該校長期推廣食農與環境教育,但這次跨校合作讓學習深度產生有意義的學習。從小學生視角而言,當他們在高職生陪伴下親手觸摸刺蔥的鋸齒葉緣,聞到薑黃的特殊香氣,品嚐有機南瓜山藥濃湯的溫潤甜味,知識變得可感可知。一位小學生在製作數位食譜時寫下:「刺蔥很厲害,冬天很冷也不怕,夏天很乾也不怕,它可以保護我們的骨頭。」這樣的表述雖然稚嫩,卻精準抓住耐逆境植物的核心特質。

周鴻騰副教授洞察到當高職生教小學生實作時,統整對食材來源的關注、對營養價值的認識。以及應用生成式AI發想創意食譜與繪製理想農場,數位化學習降低了傳統食農教育的時間與場域限制,提升學童參與意願,培養成為具備科技思維的「食物公民」。這場80人的跨齡共學實驗,展現了在真實情境中培養思考與行動能力。此外,全程強調「在地食材」與「零剩食」的永續實踐,呼應聯合國2025年的世界糧食日主題:「Hand in Hand for Better Food and a Better Future」(攜手共創美好食物與美好未來),將永續消費從餐桌延伸至整個食物供應鏈。廚房與餐桌也是永續生活實驗室,連結傳統智慧、創新實踐與永續未來的學習場域,為永續教育描繪出一幅具體可行的實踐圖像。

圖1 當廚房成為AI與食農的實驗室,佛光大學推動「大手牽小手」共學實驗

圖2 學生使用平板電腦製作完整且圖文並茂的數位食譜與AI應用

圖3廚房與餐桌也是永續生活實驗室,為永續教育描繪出一幅具體可行的實踐圖像